Vaivén

Un cuento sobre cómo las heridas se cruzan, van y vienen, se metamorfosean, adquieren nuevos rostros y voces.

POR Camilo Castillo Rojas

Junta tu monstruo molido con el mío,

nunca me lleves a templos perdidos.

Ay, amor, hazme creer que todo es verdad.

Ay, amor, hazme brincar sobre el mar

Caifanes

Vienen. Van. Los ciclistas pedalean. Ella mira a su mamá. ¿Cómo está él? La va llevando. Su mamá aprieta los labios mientras le sostiene la mano. Guarda silencio. El taxista comenta cómo está de desbaratada la ciudad. Su acento cantarín le refresca el oído. Ella observa. No ve mayor diferencia. Como que hay más vías para bicicletas, dice al ver una bandada de ciclistas avanzando hacia sus trabajos. El taxista dice que sí pero que esos berriondos son unos atravesados, no usan las ciclorrutas y provocan severos accidentes, no tanto como las motos, eso sí, pero que siempre hay que andar prevenido. Vuelven a las ciclas sus ojos.

¿Treinta mil pesos?, pregunta. Con razón estaba tan charlador el descarado. Se le olvidaba la clásica estrategia de distraer a los usuarios con la plática para que no miren el taxímetro alterado. Yo pago, Viole, tranquila. No, mamá, este man es un abusivo. Se aprovechan del cansancio de los recién llegados. Tranquila, mi amor. Ay, no, qué pereza de man. Es muy temprano para pelear, concluye, práctica, su mamá. Baja su maleta amarilla limón del puesto del copiloto, su mamá paga pero sin decir gracias. Ella le abre la reja del antejardín. Las recibe el helaje de la ciudad todavía sin su pátina de polución y las astromelias cerradas y bañadas por el rocío. Una enredadera de trompetas escala la reja alrededor de la ventana, lanzan besos a quienes las contemplan. Tan lindo que tienes el jardín, mami. La mira y sonríe: estás hablando con acento mexicano. Juan José se lo fue pegando, aunque no tiene ánimo para explicar. El ruido de la calle al fin se queda atrás de la puerta.

Las rueditas en el corredor de su maleta casi fluorescente, fácil de ver en cualquier banda de aeropuerto, interrumpen el silencio. Planeaba llegar sola, y apenas pasara la puerta prepararía el tinto a su mamá. Le dijo que no la recogiera, que qué se iba a ir tan temprano hasta el aeropuerto. Pero te quiero ver, le insistió. Nos vamos a ver en la casa, mami. No hizo caso, terca como ella sola, y ahí estaba madrugada, chupando frío y esperándola con los brazos abiertos. Rueda el equipaje hasta llegar a la sala. Se deja caer en el sofá quitándose los zapatos con la punta de los pies. Huele a aviones, a maleta, a taxi. A cansancio. Se recuesta. Piernas dobladas. Ya no cabe a lo largo. Cuando niña cupo. ¿Por qué no habrá cambiado esos muebles? Se estiraba y sus pies no rozaban el otro brazo del sofá. Desde la adolescencia debe doblar las rodillas. Los ojos se le cierran.

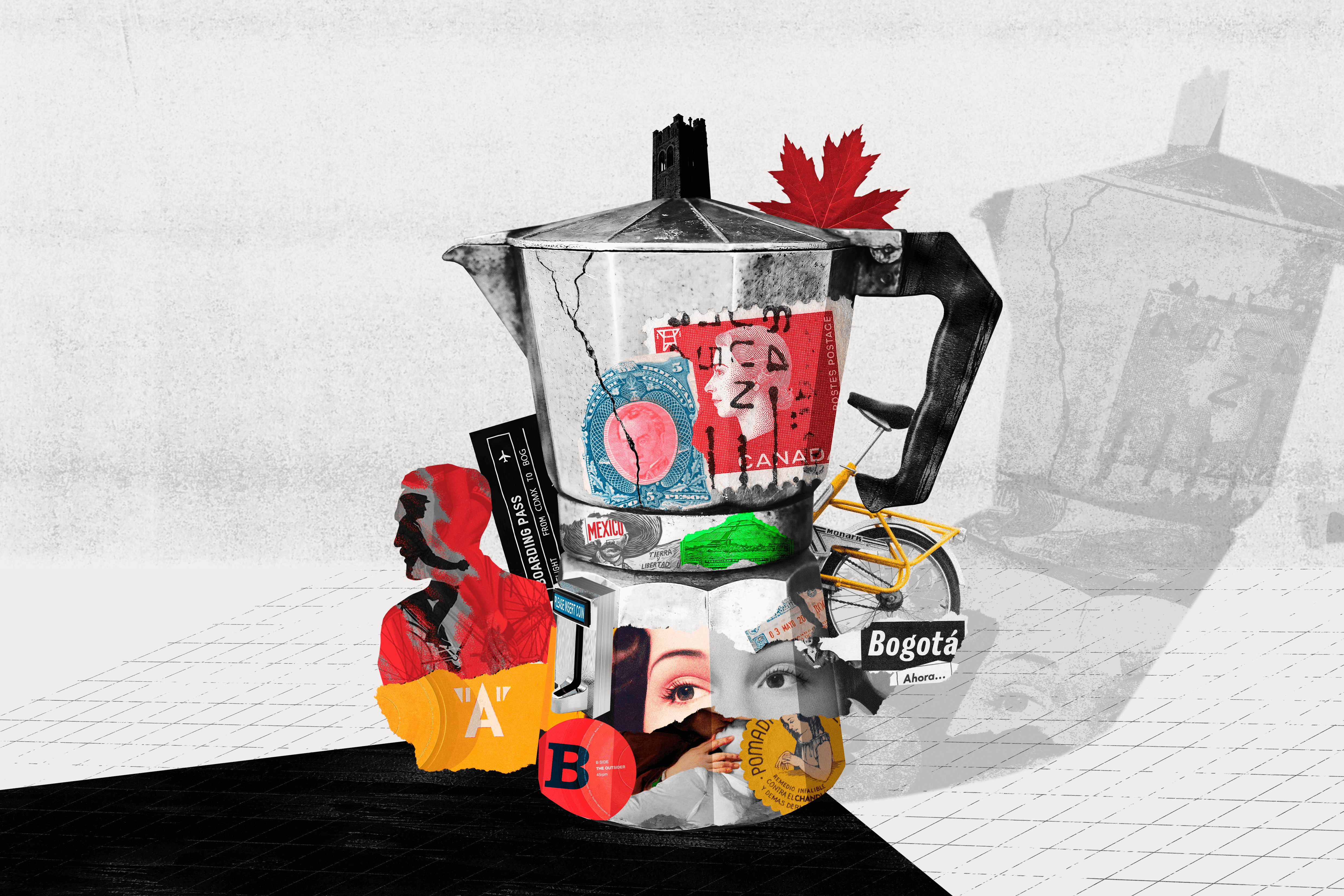

Escucha a su mamá moviendo trastes. Pronto vendrá el día. Debería ir y hacerle la conversación. Se pone en pie con lentitud. Fuerza sus ojos a abrirse. No recordaba el piso frío de la cocina. Quédate allá, descansa, dice al verla de pie. ¿Todavía con esa cafetera? Nada que la cambio, repone su mamá dejando un plato en el escurridor. Es la misma cafetera blanca, la que se conecta a aquel toma corriente. Pensaba que su mamá se iba a deshacer de ella. Siempre quiso una cafetera italiana pero como su papá había comprado esa, no quiso desperdiciar dinero en otra. Cuando se separaron, él no se la quiso llevar. ¿Dónde habré dejado los filtros? Tocó hacerte café de olla, mi amor. Ay, no, mejor la cafetera. Así le tocó hacer el café allá todo el tiempo. ¿Cierto que tomarse el café con cuncho es como cochino?, su mamá hace un gesto de desagrado. Le gusta oírla así de cerca, sin la irrealidad de la computadora o del teléfono. ¿A qué horas toca salir? ¿No vas a descansar?, pregunta poniendo el filtro en la máquina. Un rato nomás. Pues a las... –su mamá mira el reloj color yema de huevo en la pared– a las ocho, ocho y cuarto por tarde. La cafetera ahora sopla vapor mientras suelta el líquido delgado y oscurece la antigua jarra con el mismo corte en el vidrio de quién sabe hace cuántos años. ¿Será que nos dejan entrar? Ahí miramos, dice su mamá subiendo un hombro. ¿Y Manuel? Se está quedando con él en estos días. Regresa al ahora sofá enano mientras su mamá se acomoda en la poltrona. ¿Cómo te ha ido allá? El café está dulce. Bien, bien. ¿Y Juanjo? Pues bien. ¿Vas a abrir la peluquería? Ahora la abro, tengo una cita con una señora a las 7, alcanzo a peinarla y salimos. Johana, la ayudante, se puede quedar sola hasta cuando volvamos. Puedes descansar un rato, Viole, dice mirándola con el cariño de toda la vida. Estás que te duermes.

Es raro volver a la antigua habitación. Deja la maleta a un lado. Los libros, los viejos peluches, la puerta, la cama sencilla y cómoda, el techo de piquitos, la bombilla ahorradora. Abre las cortinas. Se mete dentro del cubrelecho. La luz pálida amanece. En ese momento estaría terminando la hora de escribir allá. ¿Se habrá levantado Juan José? Quizás su ausencia lo haya obligado a moverse más a prisa. Bueno, él siempre tiene afán: por llegar a tiempo, por cumplir con los trabajos de la universidad, por ser el mejor estudiante de la maestría, por conseguir el pan más fresco, por ser el primero que publique en la revista, por ser el mejor teaching assistant del departamento de lenguas de la Western University en London, Ontario. Ella no. Tal vez fue eso: mucha prisa. Fue un alivio tener que venir de urgencia, no seguir reptando en esa incomodidad. Escapar.

Cambian las cosas en poco tiempo. La última vez que estuvo ahí acostada fue casi dos años atrás, antes de irse. El gran cambio, sin embargo, llegó en octubre pasado. En una llamada por WhatsApp vio a su papá como raro. Él dijo que era por tanto trabajo. Después Manuel le dijo que andaba con diarrea y que, cuando lo había visto, andaba bajo de apetito. Raro porque él se comía hasta la médula de los huesos de pollo. En diciembre, cuando se saludaron antes de Navidad, ella desde las vacaciones en el DF, lo notó más delgado. Que tal vez era una gastritis, dijo. Pero por una gastritis no se pierde peso, pa. Habían solicitado una endoscopia y una colonoscopia y nada que la EPS las autorizaba. Ya sabes cómo es el servicio de salud de acá, vida, le dijo entonces. Antes de Navidad le tocó pagarlas por su propia cuenta. Hasta ahora, seis meses después, la EPS todavía no ha autorizado los exámenes. Qué tal. Hay cosas que nunca cambian.

Ahora sí podría quedarse dormida, justo cuando hay que levantarse. Busca dentro del equipaje ropa limpia. Pone sobre el viejo escritorio los suvenires comprados, imanes con osos, renos, los grandes lagos canadienses. ¿Será que le lleva el Lego de Star Wars a Nicolás? También le compró unos cómics, Juan José le ayudó a seleccionarlos. Es difícil regalarle algo a un hermanastro preadolescente. ¿Le lleva la chalina a Andrea? Ella debe estar asumiendo toda la carga. Mejor no, mejor otro día que vaya a visitarlos puede llevarles los detalles. ¿Será que lleva el timbre? Quizás no sea buena idea.

Después de la ducha y cambiarse, busca abajo a su mamá. No ha terminado con su clienta. Decide preparar desayuno. En la nevera encuentra uchuvas dentro de una canastita. Por allá nunca vio eso: el fruto exótico que crece en los patios de las casas de acá. Uno de los huevos se revienta dentro del agua. Logra rescatarlo. Se lo comerá. Juan José detesta cuando los huevos se revientan al pasarlos por agua. Es un engaño, chiquita, es un engaño. No sabe por qué le dijo que era un engaño. Tampoco sabe por qué le decía “chiquita”, ella no es tan baja ni tan menor. Al principio le parecía tierno. Ya no. Su mamá llega a la cocina todavía con su bata blanca decorada de cabellos esparcidos. ¡Uy, todo esto!, celebra al ver la bolsa de regalos: mira el secador, revisa la plancha, las cremas para el pelo que le pidió, estira la blusa beige que le compró. ¡Gracias, amor!, dice feliz de ver productos nuevos para el salón. Incluso se levanta y le da un beso en la mejilla. Eso es tan caro por acá. Allá no es tan barato, pero no va a decírselo.

¿Y qué tal la visita a México? Me gustó. La gente es muy querida y la comida deliciosa. Dice lo que siempre se dice. Es casi como estar en casa, afirma sin certeza. Ay, me gustaría ir alguna vez. Hay que hacer el esfuerzo. Cuando pase todo esto. Sí. ¿Y la familia de Juan José? Amables, divertidos. Viven en Querétaro, otra ciudad. Son buenas personas, no tiene queja de ellos. Tal vez ni siquiera tenga queja de él. ¿Y las pirámides? Son impresionantes. Tan lindas las fotos que enviaste, ¿pero por qué mandaste tan poquitas? No sé. Juan José fue quien insistió en tomarse las fotos. Ella no quería fingir.

Las dos miran el reloj. Se cepilla los dientes, se pone la chompa abrigadora. Salen. Otro taxi. Las nubes bajas no dejan ver los cerros. El auto se mueve con rapidez. A un lado los horribles buses caros y contaminantes, a este lado el tráfico insufrible. El amarillo busca la calle 26 y sube hacia la carrera séptima. No hace mucho hacían con su padre y su hermano ese recorrido en bicicleta. Esta parte de la Séptima era de sus favoritas: la gente trotando, los que hacían aeróbicos en el Parque Nacional, la Universidad Javeriana. Justo ahí las deja el taxi. Esta vez ha vigilado el taxímetro: no parece alterado. Aunque nunca se sabe. Ella intenta darle un billete a su mamá. Tranquila, le rechaza la plata. Déjame pagar, mami. Ahorita. Suben las escalinatas para hallar el hospital. ¿Será que sí las dejan entrar? Manuel y Andrea deben estar junto a él. De pronto no las dejan, dirán que son muchos visitantes. Su mamá se toma de su brazo como si no pudiera caminar bien. Hacen la fila atrás de decenas de personas. Manuel les confirma con un mensaje que están en el cuarto piso. Tengo cita de precirugía y mi hija me acompaña, miente su descarada mamá. La recepcionista la mira con total seriedad. Pero acá no me aparece su nombre. A mí me llamaron. La recepcionista pone los ojos en blanco. No, señora, acá no dice nada. ¡Si me muero es su culpa!, grita su mamá provocando todas las miradas. Vaya pero sola, la muchacha ya está enfurecida. No puedo, mi hija me está ayudando y quiero que escuche lo que el médico me tiene que decir. Ya cuando una es mayor, es mejor estar acompañada para las malas noticias. ¿Usted es de tercera edad? No, pero casi. Ella mira sorprendida toda la farsa. Cédulas, dice la muchacha con voz tensa al ver la larga fila detenida por ellas. Les toma una foto a cada una y les dan unos stickers con sus nombres y fotos borrosas que deben portar todo el tiempo en un lugar visible, por favor. Suben al ascensor. Bienvenida a Colombia, le susurra su mamá con sonrisa triunfadora.

Manuel está de pie mientras Andrea, sentada junto a él, le sostiene la mano en su regazo. Su mamá se queda un paso atrás. Está flaco, el rostro color bilis. Sus manos están frías, a pesar de ir arropado con una chaqueta para invierno y una ruana. Hola, vida, le dice. Ella toma una larga bocanada de aire. Hola, papi. Lo abraza. Luego saluda a Manuel y a Andrea, quien le cede el puesto junto a él. ¿Cómo te fue en el viaje? Bien, bien. ¿Y Nicolás? En el colegio, repone Andrea. Ah, claro. Quería venir, pero mejor que se entretenga allá, dice él muy suave. Un silencio. ¿Y qué dicen? ¿A qué horas entras? Me van a llamar en cualquier momento. Toca su rostro marcado por pocas arrugas profundas. Se siente olor a crema, seguro Andrea ha sido insistente con el cuidado de la piel. El pelo se le ve delgado. No va a llorar. No voy a llorar. No puedo desmoronarme frente a él. ¿Alcanzo a ir por un café? En el tercer piso hay una máquina. Siéntate, ya te lo traigo, dice su mamá. No, no, no, ya vengo.

Baja las escaleras. Siente a su mamá tras de sí. ¿Todo bien? Ajá. Cuando llegan a la expendedora de café, hay un hombre delante de ellas. Hacen la fila. De pronto le suelta que hace tres semanas en el supermercado, el Superstore, allá en Londombia, vio una cafetera italiana sencilla, una así como la que ella siempre ha querido. La vio, la sopesó, pensó en usarla unos días y traérsela. Más de malas que ese día olvidó la tarjeta y no le alcanzaba el efectivo para pagarla. A los dos días regresó en la bicicleta color mostaza de Juan José, la había dejado amarrada fuera, buscó la cafetera entre los estantes, pero ya no estaba. Es a él es a quien le gusta el café con cuncho. Te queda más cargado y más sabroso, le había mencionado cuando le preguntó si compraban una cafetera, apenas empezaron a vivir juntos. No hace falta, chiquita. Entonces aplicó el sistema del café de olla, aunque de verdad le habría gustado tener una cafetera de esas. O de cualquiera. ¿Por qué carajos no se podía tener una? De lunes a viernes ella era quien se levantaba antes de las cinco, ponía la olleta, el computador sobre la barra, y cuando ya la escritura demandaba toda su concentración, justo ahí, el agua empezaba a pedir a gritos el café. Le tocaba parar, levantarse, revolver las cucharadas, espolvorear el sorbo de agua fría para que se asentara y luego beber y escupir esas pepitas, todos los benditos días del año y dos meses de convivencia. ¿Por qué no, simplemente, tener un aparatico que separara el cuncho? No era grave tomar con cuncho, pero era tan cansón. A Juan José, en su tacañería, no le interesó nunca invertir en una cafetera. Y ella, durante todo ese tiempo, no tuvo la suficiente voluntad de comprar una. Es un bobo. Ella es una boba.

Su mamá la mira sin entender. Las cosas… las cosas no andan bien, mami, dice cuando llegan a la máquina. Quizás desde lo de Teotihuacán. ¿Pasó algo malo? No fue malo. ¿Te hizo daño? No. Ese día de sol asfixiante, le cuenta mientras pone los billetes dentro de la máquina, ella solo quería sentir esos espacios, quería descubrir las pirámides en silencio, observar esos monstruos de años en medio de la larga planicie, esas construcciones que deben haber visto el paso de generaciones, masacres, abandonos. Y él quería explicarlo todo. Qué raro, un hombre que quiere explicarlo todo, dice su mamá con ironía. ¿Cierto?, repone mientras la máquina suelta el café. Pero es que ella quería… ella quería sentir más que entender, ¿sí? Claro, ella sabe que la historia es importante y eso, ¿pero por qué carajos no se quedaba callado un momento? A veces sucede, hija. ¿Subimos?, su mamá le hace un gesto en dirección a la escalera. Y en cada escalón de la bendita Pirámide del Sol estuvo hablando, a pesar de la falta del aire, y cuando llegaron al final y se tomaron la foto tocando el punto blanco, centro de poder energético, ni siquiera la dejó contemplar el paisaje, interrumpió con sus explicaciones y sus instrucciones para posar en la bendita foto. No está mal tener un recuerdo, ella lo sabe, pero es que… es que no estaba para recuerdos, mami. Se calla que solo dos días atrás, en la salita del hostal, días antes de Navidad y del viaje a Teotihuacán, había hablado con su papá y le había confirmado lo del maldito tumor. Le dio tanta rabia, ¿por qué putas el cáncer escogía el estómago de su papá para alojarse? Se alejan de la máquina expendedora. Su mamá busca un rincón. Pone su mano libre sobre su antebrazo. De camino a la Pirámide de la Luna, le dice, al avanzar sobre la Calzada de los Muertos, Juan José empezó a hablar de Xolos, esos perros mexicanos, de jaguares, de aguas negras, de las nueve regiones de Mictlán, y eso no hacía más que reburujarle el pensamiento. No pudieron subir hasta lo más alto, estaba cerrada por reparación, pero alcanzaron a llegar a un basamento más pequeño enfrente y pegado a la de la Luna. Ahí, otra foto. Pudo ver la calzada e imaginó los cuerpos abiertos para ser sacrificados: la extracción del corazón. ¿Habrán sabido del cáncer los habitantes de esta ciudad? ¿Podrían extraerlo? ¿O podría ella sacrificarse para estirar la vida de su papá? Amor… tranquila, dice su mamá sin convicción. Le cuenta que bajaron y se detuvieron en el Palacio de la Mariposa, el Quetzalopo… el Popolotle… algo así. Ya sentados en la sombra, y justo antes de destapar el sándwich de atún preparado en la mañana, le dijo a Juanjo que necesitaba ir al baño. No tardaría. Avanzó desorientada por un camino paralelo entre residuos de ciudadelas. En vez de ir hacia donde estaban los baños, de pronto entró al Palacio de Tetitla, así se llama. Ahí, entre voces de gringos, alemanes y japoneses, se encontró en medio de unas ruinas cubiertas, la imagen del “buzo”. Es un señor que parece nadar entre olas blancas con una red en forma de estómago y quien recoge una concha marina en ella. Tiene el pelo peinado en horizontal, la cabeza deformada a lo largo, y atrás de él aparecen burbujas u otras conchas como tumores rodeándolo, todo en un fondo del color de la guayaba. No pudo soportarlo. Empezó a llorar. Más boba. No eres boba, mi amor. Buscó la salida y en un autobús regresó al DF con toda la intención de comprar un tiquete para venirse y pasar navidades acá, pero tenían que pasar las fiestas en Querétaro, y Juanjo ya había organizado todo. Su mamá aprieta los labios y la toma de la mano. Subamos.

En la escalera piensa en decirle que de camino al hostal, en el Centro Histórico, se encontró con las vías cerradas porque también en el DF montan en bici los domingos, y la ciudad de los Palacios le recordó cuando iban con Manuel y su papá a la ciclovía, cuando salían los tres sin ella, que todavía no sabe montar. Recorrieron Bogotá, ¿cuántos domingos?, muchos, cada uno en su velocípedo, hasta regresar exhaustos y colorados. Él nunca puso timbre a su bicicleta y andaba con un silbato de arbitro en la boca, haciendo una bulla intolerable en cada esquina. Solía pitar solo para avergonzarlos. Piii. Piiiiii. ¡Papi, ya! Se divertía a su costa. En la calle 116 con carrera quince se tomaban un jugo de naranja para emprender el regreso por la avenida Boyacá. Incluso en la época en que ya la separación fue inevitable, cuando siguió viviendo allí pero alojado en el cuarto de Manuel, salieron juntos, como si así se pudiera reparar la grieta abierta entre sus padres. Sin embargo, ya no podía cerrarse. No duró. Se acabó la ciclovía. Y la familia.

No era perfecto, pensaba ese día viendo las bicis en el Centro Histórico, y lo piensa ahora subiendo la escalera, su mamá más que nadie sabe de sus defectos: le toleró borracheras durante años, pero cumplía con las cuentas, iba a su trabajo como profesor de contaduría, pagaba el colegio, los hizo reír, era afectuoso. Cuando su mamá descubrió la infidelidad, fue cuando le lanzó la misma cafetera sin acertar. Seis escalones antes del cuarto piso, recuerda cuando se metió en ese restaurante aquella tarde de Ciudad de México y recordó la rabia de ese día en el que se había ido a vivir con Andrea. Lo odió. Ella solo tenía catorce años. Él era su adoración y pensaba que ella era su adoración. No fue más la niña de sus ojos, a la que llevó de pequeña al parque a aprender a montar en bici.

Antes, fue un sábado triste. Tenía ocho años. Varios niños y niñas de la cuadra ya sabían montar. ¡Incluso Manuel, su hermano menor, ya sabía! Ella no. Iban de un extremo al otro de la calle. Pedaleaban felices. Ella era incapaz. Regresó a casa. Estirada en el sofá, lloró de rabia. Quizás fue muy dramática. Su padre la vio. ¿Qué te pasa? No sé montar en bicicleta. Puedes aprender. ¡No puedo! Claro que puedes, vida. Mañana te enseño. Ese domingo a las siete de la mañana, la bicicleta Monark amarilla los esperaba. Freno de “coster”, de pedal. Su papá sabía cómo montar, mas no lo hizo delante de ella. La llevaron como si fuese un animal indómito. Lo era. Las copas de los árboles llegaron a ellos. En la cancha de baloncesto no había nadie. Sube, le dijo. Se encaramó a la bestia. Sostuvo al animal de las astas. Su padre agarró el sillín. Ella acomodó los pies en los pedales. No me sueltes. No te voy a soltar. Una vuelta a la cancha. Trotaron los tres juntos. El pedaleo empezó lento. Luego la dejó ir. Quizás estuvo en pie unos metros. Cayó. Él la ayudó a levantarse. ¿Estás bien? Solo es un rasguño. Dale. Otra vez. De nuevo a sus posiciones. La bestia díscola la lanzó al vacío una vez más. Levántate. Arriba. Una vez más. Al suelo. Unas gotas de sangre. Lágrimas. ¡No mires la rueda! Mira hacia adelante. ¿Miraba la rueda? No lo sabía. Estaban al extremo de la cancha. Su padre le ayudó a subir a la rebelde. Agarró el sillín, de nuevo. Trotó junto a ella varios metros. No sabe cuándo la soltó. Esa vez levantó los ojos y vio más allá de la rueda. Más allá del suelo. Entonces, el tablero de baloncesto del otro lado se acercó. Cayó justo detrás del poste del tablero. No sabía cómo dar vuelta. Pero la bestia era domesticable. Sí puedes, ¿cierto? Sí, dijo llorando, golpeada. El padre no se rindió: tomó la bicicleta. La ayudó a levantarse. Otra vez. Después de una hora podía avanzar varios metros. No sabía cómo dar vuelta, pero ya aprendería.

Antes de regresar a casa, se acercaron a la panadería. Pidieron Colombiana y dos panes franceses. Estaba cansada, tanto como cuando saldría de Teotihuacán, allá en el futuro, aunque aquella vez estaba satisfecha. La bicicleta domesticada esperaba tendida frente a la puerta. ¿Mejor? Mejor. Bajó la cabeza y susurró: No le digas a Manuel ni a mamá. ¿Qué? No les digas que lloré. No les voy a decir. Ya se me olvidó. ¿De verdad? ¿De qué es que estamos hablando? Pues de la bici. ¿Quieres aprender a montar en bicicleta? ¡Pero si ya sé, papi! Ah, no sabía, le dijo. Sonrieron. Gente trotaba. Perros corrían junto a sus amos. Balones. Le tomó su mano enorme y se la sostuvo un instante.

No le puede contar, cuatro escalones antes de llegar, que fue ella la que no quiso volver a la ciclovía, tenía rabia y no quería ni verlo. Lo odiaba por dejarla. No puede decirle tampoco que solo hasta después de almorzar un pollo picante en el Centro llamó a Juan José y le dijo que andaba en el DF, que no la buscara entre esos templos perdidos. Él regresó en la noche y, por supuesto, estalló en una retahíla de regaños, de temores sobre los feminicidios, de secuestros. ¡Qué chingados te pasa! ¿Quién carajos eres? Y ella pensó en responderle eso que dijo Alicia cuando la oruga le pregunta eso: sabía quién era esa mañana, pero que desde entonces había cambiado varias veces. Sin embargo, se quedó callada, metamorfoseando en silencio. Pasaron las fiestas amargados en Querétaro y regresaron a su apartaestudio en Canadá con algo roto entre los dos, algo que tampoco se iba a adherir. Y al igual que sus papás, tuvieron que permanecer juntos, ya no por los hijos, sino porque habían firmado un contrato hasta el verano y a ella le dio vergüenza aceptar la invitación de Maira, su única amiga en Canadá, para quedarse un par de meses con ella en su diminuto apartamento, mientras todo se aclaraba; y a él su orgullo varonil no le permitía dejarla sola en ese apartamento. Decidieron, entonces, convivir como roommates: él dormiría en la sala, ella en la habitación, hasta que se acabara el bendito contrato a finales de mayo. Hubo momentos en que las cosas parecían mejorar, el deseo ayudó algo, e incluso parecían residir sentimientos en esa fisura. Pero era complicado. Aún lo es. Entonces, tres semanas antes, sucedió lo de la cafetera que no pudo comprar y cuando salió del Superstore, aquel viernes, la bicicleta no estaba. Sí, en el primer mundo también roban. Se habían llevado la bici color mostaza. Le tocaba devolverse a pie, sin cafetera, y decirle a Juan José, quien le había sugerido agarrar el autobús antes de salir, chiquita, que le habían robado su transporte para llegar a tiempo a sus clases, a su mundo de perfección. Cuando regresó al apartaestudio sin cafetera y sin bicicleta, Juan José no le habló. Ni volvería a hablarle. Esa misma tarde, Manuel le envió la fecha de la cirugía y ella compró el tiquete, no importaba que no hubieran terminado las clases, después vería. A la mierda todo. Solo quedaba empacar y no pensar más en ese apartamento de cocina americana y en el café de olla.

Se han puesto de pie. ¿Ya te llamaron? Su papá se apoya en Manuel. Se ve frágil como ella en la Monark, en Teotihuacán, en Ciudad de México, en las veintiséis calles lluviosas de regreso al apartamento de London. Bota el vaso de cartón con la mitad del café antes de llegar a él. Todo va a salir bien, vida, dice. Los ojos la delatan. No te preocupes, vida. Espera, le dice a su papá. Saca de su maleta el timbre metálico para la bicicleta. ¿Qué es eso? Es para que no hagas tanta bulla. Él la mira un momento. Luego se echa a reír. ¡Bota ese silbato ya, papá! Hace años no monto en bici, vida. Cuando salgas, organizamos la ida a la ciclovía. Vale. Lo abraza. Lo toma de la mano un instante. Su papá le acerca el timbre a Andrea. Pasa la puerta apoyado en Manuel. Miran. Vaivén.

Ellos se quedan. Dejan las pegatinas con sus rostros borrosos al vigilante. Toman otro taxi. Esta vez es ella quien aprieta la mano tensa de su mamá. Por la calle 26, las bicicletas van. Y vienen.

ACERCA DEL AUTOR

(Bogotá, 1980) Papá de Alicia y Antonio, compañero de Clarisa. Escritor. En la actualidad es profesor de la Licenciatura de Español y Lenguas Extranjeras, Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad de la Salle. Ha sido profesor de creación literaria en la Universidad Central y en la Red de Talleres de Escritura Locales de Idartes.